こんにちは。受付福田です(*´`)

先日ネットを見ていて、炊飯器で簡単に作れる腸活パンなるものを見つけました( ˊᵕˋ )

めんどくさがり屋の私にでも作れそうな、とっても簡単な工程だったので、

早速材料を買いに行き作ってみました(*ˊ˘ˋ*)

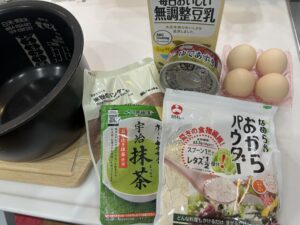

卵、米粉パンケーキミックス、おからパウダー、抹茶、豆乳、ゆであずきを

全て炊飯器に入れて混ぜて、

あとは、普通にお米を炊くのと同じように炊飯器のスイッチを入れるだけです(* ‘ᵕ’ )☆

こんな感じで出来上がりです(^_^)/

ちなみに、私はあんこが嫌いなのですが、

ゆであずきは食べれるみたいです(笑) 新発見!!

他にも、小豆のないタイプの抹茶パンやココアを入れて

ココアパンなどもレシピにあったので、そちらも作ってみようと思っています( ˊᵕˋ*)