中国四国リハビリテーション研究会

2019/07/10

7/7山口県保険医会館で中国四国リハビリテーション研究会がありました。特別講演で小郡第一病院の土井統括院長の講演と徳島大学整形外科の西良教授の講演を拝聴しました。土井先生の講演は徒手筋力テストや評価法について詳細な検討と臨床家としての真摯な姿勢に感銘を受けました。西良先生の講演は腰痛治療のスペシャリストとしての貴重なお話を拝聴しました。

2019/07/10

2019/07/07

6/6生活習慣病ケア講習会が山口市であり参加しました。佐賀医大形成外科の石橋先生が生活習慣病に関連する下肢病変の講演を拝聴しました。石橋先生はフットケア関連学会では有名な方で当院のフットケアマネージャーでもある林リハビリ部長と宮島看護師と納富さんとで参加しました。生活習慣病とは食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒に伴う生活習慣がその発症・進行に深く関与する疾患です。末梢閉塞性動脈疾患は急性と慢性に分類されフォンテン分類2度の間欠跛行から判明することがあり、特に糖尿病性足病変は足に傷が出来やすく治りにくいという特徴があります。足の傷は骨髄炎になっていることもありX線撮影は必須です。足の傷があった時にはまずしっかり洗ってイソジンゲルやユーパスタを使用します。特に糖尿病性腎不全で透析患者さんはサルコペニアで下肢筋力低下がありぶつけたりした傷も治りにくく、末梢から壊疽が始まり、白癬菌から感染を生じるケースも多いので白癬治療も重要とのことで、糖尿病患者の下肢切断率は約8倍で切断後の生命予後も悪いとのことでした。下肢末梢動脈管理加算は透析を扱う施設では普及率が高いそうです。フットケア ではアセスメントが重要であるということを強調されました。

次いで浜田医療センター循環器内科の松田先生のpolyvascular diseaseの中の末梢動脈疾を拝聴しました。polyvascular diseaseは脳血管、心血管、腎血管、末梢血管の2つ以上の動脈のアテローム血栓症をいいます。末梢動脈疾患の冠動脈合併は30-50パーセントあり、大動脈瘤もでpolyvascular diseaseとのことでした。循環器内科として足病変を見つけたら全身の動脈疾患を精査治療するというスタイルを紹介されました。

末梢動脈疾患患者の薬物治療はシロスタゾールが第1選択であり血管内治療後も投与継続が予後を改善するとのことでした。大動脈から腸骨動脈領域では血管内治療を第1選択としますが大動脈瘤があるときは外科的バイパスがいいそうです。大腿動脈では15cm以上の長い狭窄にはバイパス病変が第1選択ですがそれ以下では血管内治療が選択されますがステントよりバルーンの成績が良いそうです。膝下動脈では重症下肢虚血では血管内治療が適応となりますが開存率は不良だそうですが心血管イベントの回避率が80パーセントぐらいあり介入の価値は高いとのことでした。末梢動脈疾患を発見したら他の動脈硬化の合併がないか?頚動脈狭窄、腎動脈狭窄、冠動脈病変がないかを念頭におくこと、抗血小板療法はアスピリンよりクロピドグレルが有用で血管イベント抑制が目的であるとのことでした。終わってから石橋先生を囲んで当院のスタッフとお話しさせていただき貴重なご意見やアドバイスを頂きました。

2019/07/04

7/4山口グランドホテルで第19回山口整形外科フォーラムが開催され参加しました。山口大学整形外科の三原先生が骨粗鬆症における最新の話題について講演されました。初回骨折後の二次骨折のリスクは5-7パーセントで非常に高いので骨粗鬆症の治療が重要です。骨粗鬆症治療薬は新しい薬剤が登場しておりロモソズマブは抗スクレロスチン抗体で骨芽細胞の分化と破骨細胞の抑制されることから骨形成促進と骨吸収抑制作用を併せもち骨密度の上昇が期待されます。ビスフォスフォネート製剤、デノスマブ、テリパラチド製剤の特徴について述べられました。高齢のハイリスク骨折にはロモソズマブ、高齢の中等度リスクではビスフォスフォネートやデノスマブ、若年のハイリスク患者はテリパラチド、若年のノーマルリスクはSERMやエルでカルシトールが第1選択とのことでテリパラチドからロモソズマブへの移行が理想的とのことでした。(高額であるので患者さんとの相談になります)次いで長崎大学整形外科の富田准教授の「われわれが行なっている骨腫瘍切除後の再建法」について講演を拝聴しました。rotation plasty法は骨を短縮して骨接合をしますが歩行能力に優れ患者さんの受け入れが得られれは活動性の高い方にはよい手術であるとのことでした。パスツール法は腫瘍を摘出した後にパスツール処理した液体に浸し再度骨接合する方法ですが合併症として感染や偽関節があります。又骨セメント、パードメッシュを用いた再建法も紹介されました。中々見ることのできない大学病院ならでの画像や手術後の結果を教えていただきました。又腫瘍用人工関節も再手術も含めて勉強させていただきました。悪性骨腫瘍の手術は今は患肢切断ではなく患肢温存してQOLを上げることを最優先される腫瘍専門医の姿勢を垣間みました。懇親会でご挨拶しましたが以前研修でご一緒したことを覚えていてくださって感動しました。富田先生に幸あれ!

2019/06/29

6/26山口中央リウマチ研究会が山口市ホテルニュータナカであり参加しました。香川大学整形外科の真柴先生の膝関節症治療と骨粗鬆症治療の接点〜新たな骨形成薬への期待〜の講演を拝聴しました。変形性膝関節症は骨増殖性疾患ですが閉経に伴うエストロゲンの減少が骨粗鬆症と関連するそうです。先生の調査では変形性膝関節症の進行期は脊椎骨折が8割あったそうで、動物実験でも軟骨下骨は低石灰化が存在し骨リモデリングが亢進しているそうです。又進行性膝関節症の患者さんの骨吸収マーカーは亢進したり摩耗の速度が速いそうです。大腿骨の彎曲(外弯)5度以上群がそうでない群より骨密度低値で骨吸収マーカーが高い結果も提示されました。又骨粗鬆症は膝の軟骨下骨変性を促進する、骨吸収抑制薬が軟骨変性を抑制する実験データも提示されました。膝骨切術や骨折後は骨吸収抑制薬は骨リモデリングを抑制する可能性があり、骨形成促進薬が有効で治癒過程を短縮するとのことでした。又膝人工関節の沈下した症例は全て骨粗鬆症であったとのことで骨吸収抑制薬一年以上内服例の方が人工関節再手術例が少なく、術後に内服すると再手術を6割減らす論文もあるそうです。抗ランクル抗体デノスマブは骨代謝を抑制する効果が高く骨密度上昇も高く、骨皮質のモデリングを促進し骨皮質が厚くなり、骨石灰度が上昇(硬さが増す)するが辞めるとオーバーシュートという多発骨折が生じる可能性があるとのことでした。新しい骨形成促進薬のロモソズマブはテリパラチドより大腿骨近位部の骨密度も上昇することが優位な点で皮質骨の強化する作用もあるので今後骨粗鬆症高度例には期待できるとのことでした。

2019/06/25

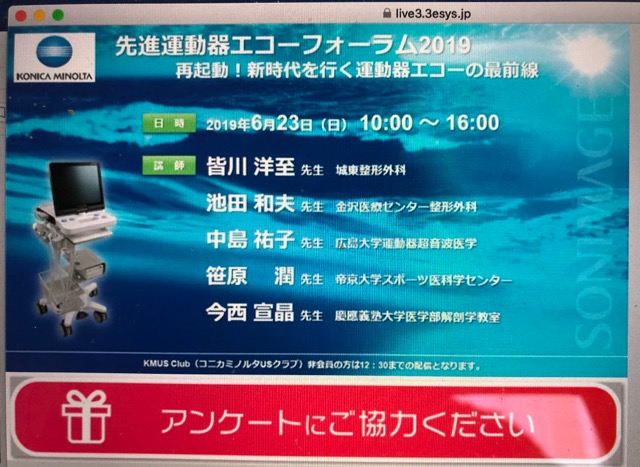

6/2310時からパソコンの前で運動器エコーセミナーをウェブで聴講しました。解剖学から見た痛みのメカニズムや末梢神経周囲へのハイドロリリースに必要な基本手技とコツ、末梢神経障害の定義と分類などエコーの第一人者の講師の先生に教えて頂きました。特に金沢医療センターの池田先生のお話で印象的だったのは末梢神経障害の原因は外傷に対する炎症反応により神経の滑走障害が生じ、その後瘢痕が形成され癒着が生じますが、滑走障害にはハイドロリリースが効果がありますが瘢痕には手術が必要とのことでした。午後は下肢・体幹の神経障害、神経外傷をどのようにエコーで診て治療するか?というレクチャーがありました。最後に池田先生の神経癒着の手術について癒着予防にヒアルロン酸の有用性を拝聴しました。

6/2310時からパソコンの前で運動器エコーセミナーをウェブで聴講しました。解剖学から見た痛みのメカニズムや末梢神経周囲へのハイドロリリースに必要な基本手技とコツ、末梢神経障害の定義と分類などエコーの第一人者の講師の先生に教えて頂きました。特に金沢医療センターの池田先生のお話で印象的だったのは末梢神経障害の原因は外傷に対する炎症反応により神経の滑走障害が生じ、その後瘢痕が形成され癒着が生じますが、滑走障害にはハイドロリリースが効果がありますが瘢痕には手術が必要とのことでした。午後は下肢・体幹の神経障害、神経外傷をどのようにエコーで診て治療するか?というレクチャーがありました。最後に池田先生の神経癒着の手術について癒着予防にヒアルロン酸の有用性を拝聴しました。

2019/06/23

6/22小郡で第7回九州沖縄山口OLS研究会ウェブセミナー山口会場に参加しました。一般講演で獅子目病院の放射線技師の小松原先生の発表がありました。獅子目病院での放射線技師の立場から骨粗鬆症リエゾンサービスの取り組みを紹介されました。ほねっこ外来という骨粗鬆症専門外来で脊椎X線とDEXA、採血などを定期的に行われ治療継続率向上の為チェックシートの活用、放射線技師としてX線写真で骨粗鬆症が疑われたらDEXA検査を本人医師に勧めたりされるとのことでした。次いで山口県立総合医療センターリハビリ科の松下先生が院内のOLS活動という発表をされました。山口県立総合医療センターは整形外科の手術が年間1300件あるそうです。大腿骨近位部骨折は地域連携パスを使用し転院する患者さんには骨粗鬆症の情報を提供して治療継続を促しています。骨粗鬆症リエゾンサービス委員会を立ち上げて地域連携パスの改訂を行い、骨粗鬆症治療歴、DEXAを術後10日目に行い、骨粗鬆症治療のお願いを紹介状に添付されるとのことでした。又術後受診時の骨粗鬆症検査をされているそうです。特別講演として産業医大整形外科の酒井教授の骨粗鬆症に対する治療薬の選択と骨折予防への取り組みを拝聴しました。地域のおける骨折予防への取り組みとして近隣6病院で骨粗鬆症臨床研究をされ二次骨折予防としての薬物治療の徹底、一次予防として整形外科他疾患患者さんの骨密度測定、地域の啓蒙活動により地域での骨折の発生が減らせるか?というスタディをされているそうです。椎体骨折は60パーセント、大腿骨近位部骨折は37パーセントで520例の薬物治療介入の結果、治療継続率が90パーセント、大腿骨近位部骨折継続率は76パーセントと上昇しました。又薬物治療継続後2次椎体骨折は5パーセント、大腿骨近位部骨折は6パーセントで、3カ月以内の骨折が多いという結果でした。又ビタミンD測定の意義ですが25(OH)D欠乏は年齢によらず骨折患者さんの約80パーセントという結果でした。25(OH)D欠乏は(特に長管骨)骨折の危険因子になるそうです。実臨床では骨粗鬆症と骨軟化症を合併したケースが増加するのでビスフォスフォネート投与はビタミンD補充(特に活性型ビタミンD)が重要であるとのことでした。又高齢者の慢性腎障害はミネラル異常と骨代謝異常骨質を合併しCKD-MBD(慢性腎障害に伴うミネラル代謝異常)という概念を教えて頂きました。ガイドラインでステージ3以上ではミネラル異常があれば腎臓内科医と相談して活性型ビタミンD投与では高カルシウム血症に注意して治療する必要があること、薬物治療前に代表面積で補正しないeGFRでの評価が必要であることを教えていただきました。

2019/06/20