令和7年度山口市医師会・吉南医師会合同学校医研修会があり参加しました。講師はてるクリニックの芳原輝之先生で「不登校の背景にあるもの~思春期・青年期の心のあり方について考える~」を拝聴しました。不登校の現状として小中学34万人、高校6.9万人と過去最多でクラスで1人は不登校という現状でコロナ禍以降増加傾向にあるそうです。原因としていじめなどより学校生活に対してやる気が出ない、不安・抑うつなどが多く、山口県でも2024年度4031人とのことでした。思春期の心の発達について、子どもの自我は幼少期は家族から、小学校前後から友人、学校など外部からの刺激により無意識に形成されてきます。学校や仲間集団との関係性構築がうまくいかなかった場合、発達過程を逆行し家族のふところ深く潜りストレスを減らそうとしますが親への心理的な過剰接近に繋がったり、精神発達上のストレスへとつながっていくそうです。思春期の発達は前進と後退の繰り返しでその子に応じた発達の形があります。学童期は勝つことと負けることを経験して褒められることと叱られることのバランスが崩れるると自己評価が低くなる、学童期から思春期で周りから見られる自分を認識するようになり、思春期で身体成長、同性・異性の意識、友人との繋がりへの依存、不安や衝動性、容姿などに興味を持つのでこの変化を肯定的に受け止めることも重要とのことでした。学校欠席する葛藤を持ちながら学校活動に参加できない不登校は子供の自我を外的に支える、家族と学校の支持機能がバランスを崩している状態と言えます。不登校の経過中にみられる諸現象として不登校の前に心の葛藤が高まると腹痛、頭痛、吐き気など心身症的な身体症状で表現し予期不安、脅迫症状、抑うつ症状など神経の変調が生じて親に助けを求められず(母親には過剰に甘えたり父親を避けるなど)、不安や焦燥感家庭に引きこもったり、家庭内暴力などが生じ、親も挫折を感じ、両親の対応に差がありすれ違いから母親が追い詰められやすいので、この機会に両親が話し合いお互いの心を開く努力が求められ、その後心理的葛藤が落ち着いてくると不登校の回復につながるとのことでした。子どもも家庭外の世界に目を向けて辛抱強く親が支えてあげ、外部からの働きかけが噛み合うと子供は外の世界に一歩踏み出せるそうです。不登校への援助には王道はなく子どもの立場に立ってが今何を必要としているかを親と医療者、関係者が話し合い子どもが変化するための固有の速度を尊重すること、子どもの心の中に、助けてもらったという実感ではなくしんどかったが何とか自分の力で乗り越えたという実感が残ることであることをお話しされました。非常に勉強になるとともに現代の不登校に対するアプローチの貧しさを痛感しました。

院長ブログ – ページ 3

佐々木蔵之介ひとり芝居「ヨナ」

2025/11/10

11/8 山口情報芸術センターで佐々木蔵之介ひとり芝居「ヨナ」を観劇しました。旧約聖書の中の預言者で鯨に飲み込まれた中での心情を描いた作品でした。開演15分前に中に入ると佐々木蔵之介が舞台に座ってこちらを見つめているというオープングから圧倒されました。最後のエンディングでは勇気をもらいましたが中々難解な作品でしたが80分間ほぼ一人で演技する役者魂に感動しました。

11/7令和7年度小児救急地域医師研修事業講演会がありウェブで参加しました。講師は公益財団法人日本AED財団 理事 桐淵 博先生で「子どもたちのいのちを守るために~ ASUKAモデルと小学校からの救命教育の推進 ~」を拝聴しました。医師は救命処置を行いますが、実際現場では人が倒れた時に一般市民ができることを普及していき、小学生からできることを教育する必要性を勉強しました。平成23年に埼玉の小学6年生の桐田明日香さんが駅伝の練習中突然倒れて亡くなった際に死線期呼吸を知らないため先生たちが救急車到着までAEDを使用しなかった事実を契機に埼玉市教育委員長であった桐淵先生は、事故を教訓にして埼玉市はASUKAモデルを確立されました。埼玉市では教員が多数心肺蘇生法を学習して疾病者発生時対応訓練をしたり、小学5年生から講習会を開始し事故後AEDの使用が39例に増加したとのことでした。人の生死に素人は手を出さないという社会意識が問題であり、以前は学校では養護教諭が来るまで手を出さないという認識が多かったそうです。AEDの普及だけでなく小学生から心肺蘇生法の教育により躊躇せず心マッサージとAEDを使用するパラダイムシフトを広めることが肝要であるとのことでした。ASUKAモデルは「わからなかったら救命処置を始める」という認識の普及を目指しています。最新の市民によるBLSのアルゴリズムでは呼びかけに反応しない場合胸骨圧迫しながらAEDを装着することが明記されています。学校での突然死は年間30-60名あり体育授業中が多い、心室細動が原因の場合が多く、心室細動後数分で心停止に至るのでその間に心肺蘇生法を行わないと脳に血流がいかないことなど実際のAEDに記録された心電図と現場の音声、AED使用後の心電図の波形の回復も提示して頂きました。AEDの使用の決定と使用はスキルよりマインド、学校であれば3分以内に電気ショックを使用できるように訓練することを目指すとのことでした。健康な人でも生じる心臓震盪(ポールが前胸部に当たって心停止が起こる)の例やpushプロジェクトメッセージも紹介され、AEDを装着されたら周囲の人を落ち着かせる(応援の声でAEDの音が聞こえにくくならないように)ことも教えて頂きました。教職員に対する桐淵先生の講演後のアンケートでは心肺蘇生やAEDの有効性の理解と安全性の理解することで自信の向上にはつながっていますが養護教諭以外はまだまだできると答える人は増加していないので更なる認知普及が必要とのことでした。学校で心臓疾患のある生徒に毎年仮想訓練をしていたので養護教諭が来る前に心臓マッサージ後速やかにAEDを使用できた先生達の行動、現場から119番通報しないと状況が伝わらないこと、AEDの種類があるので事前に確認することなども詳細に教えて頂きました。子供にもみんなで命を守ろうという認識で教育、訓練することの重要性を学びました。先生の明日香さんの死を教訓にした取り組みに非常に感銘を受けました。

宇部まつりでディズニーパレード

2025/11/06

11/2宇部まつりでディズニーリゾートスペシャルパレードがあるということで観に行きました。渡邉翁記念館前にダッフィーバスが展示されそちらも人が多かったですが、朝11時スタートということで10時半に行ったら多くの人で賑わっていました。2台のバスがついてその間にジャンボリーミッキーを踊る予定の地元の少年少女たちがスタンバイしておりミッキーたちが出てくると大いに盛り上がりました。2台の車に分乗してミッキー、ミニー、グーフィー、チップとデールなどキャラクターが踊りながら皆の前を通り過ぎて行きました。15万人の人手であったということで童心に戻った気分で楽しめました。

WICE『ONE IN A MILL10N』

2025/11/03

先日防府の映画館でTWICE「ONE IN A MILL10N」を鑑賞しました。TWICEはK-POPを代表する9人組ガールズグループで結成10年で未だ人気は衰えず、世界ツアーを行っています。9人それぞれ個性的でそれぞれが努力している姿や仲のいいことが垣間見え応援したくなりました。山口県では防府のみで11月上旬まで上映予定ですのでファンの方はお勧めです。

疼痛治療のいまを語るーカロナール再考セミナー2025

2025/11/01

10/30 ウェブで疼痛治療のいまを語るーカロナール再考セミナー2025があり拝聴しました。カロナールはNSAIDS(非ステロイド性消炎鎮痛剤)と作用機序が異なり中枢神経系に作用するので胃腸障害が少ないが、容量が少ないと鎮痛効果も低いので適切な容量が必要とのことでした。山口大学准教授の鈴木先生の講演の後、ディスカッションがあり容量が多い時に肝機能障害には注意することも教えていただきました。今後の治療に生かしたいと思います。

G-DRAGON [Übermensch] TOKYO LIVE IN CINEMA

2025/10/21

G-DRAGON [Übermensch] TOKYO LIVE IN CINEMAを下関シネマサンシャインで鑑賞しました。最近デーモンハンターを見てからK-POPをよく聴いており、10年以上前のBig Bangをyou tubeで観て気に入ってリーダーであるG-DRAGONのソロコンサートが日本で開催され、その映像がSCREEN Xという映像技術の導入された映画館で期間限定で鑑賞できるとのことでした。スクリーンの迫力と音声もよく、ライブの雰囲気が伝わりG-DRAGONの個性的な魅力が十分堪能できました。

第13回九州・沖縄・山口OLS研究会「OLS活動・地域連携の現状」

2025/10/20

10/18山口グランドホテルで第13回九州・沖縄・山口OLS研究会がありウェブで参加しました。姫野病院整形外科の日高先生の「OLSにおける地域連携の重要性とその実際」の講演を拝聴しました。骨粗鬆症治療の目標として骨折を予防し生命予後の維持があり、高年齢、骨密度低下、骨折既往、骨吸収マーカー高値などを指標にして治療開始します。骨粗鬆症があっても治療されているのは約2割で継続率は低いとされます。骨粗鬆症治療開始と治療継続には医師だけでは困難で多職種を含めた骨粗鬆症リエゾンサービスが重要とされています。OLSについての解説と取り組みについて解説して頂きました。

次いで「各地域でのOLS活動・地域連携の現状」をテーマにディスカッションがありました。熊本機能病院薬剤部の森崎先生が熊本県におけるOLS活動として手術した骨折患者フォローアップのアンケートにより治療継続率を確認すること、治療継続のため紹介先(医療機関と調剤薬局)に連絡票を活用した連携、二次骨折予防に向けた多施設とのネットワーク、熊本県内で薬剤部ネットワーク、熊本OLS研究会の取り組み(Line worksを用いたネットワーク、m3.comの無料ホームページ開設サービス)などを紹介されました。次いではやと整形外科放射線部の吉村先生が早期の骨粗鬆症治療開始率100%を目指した取り組み、骨粗鬆症専門外来を紹介されました。戸畑共立病院看護部の柳田先生は二次骨折予防継続管理料算定開始後の大腿骨近位部骨折の治療状況(1年後治療継続率92%)、大腿骨近位部骨折、椎体骨折患者への骨太サポートの取り組み、コスモス病院薬剤部の鶴田先生の大分県臼杵市のOLS活動の発表大分県OLS研究会の取り組みを紹介され、その後ディスカッションがあり活発な議論がありました。山口県ではまだまだ地域連携が進んでいるとは言えない状況なので頑張って行きたいと思いを強くしました。

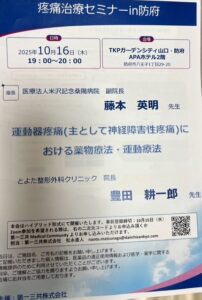

疼痛セミナーin防府

2025/10/18

10/16疼痛セミナーin防府で講演しました。「運動器疼痛における薬物療法・運動療法」について防府市の整形外科の先生の前で講演させていただきました。座長の藤本先生や県立総合医療センターの重冨部長とも久しぶりにお会いできました。

連休を利用して東京で文化体験をしました。上野駅近辺には動物園、美術館や文化会館などがありまず上野の森美術館で「正倉院展」を鑑賞しました。お目当ては信長も愛したという正倉院内に保管されている「蘭奢待」の香りの展示で蘭奢待自体はレプリカでしたが香りは本物でバニラの香りがしました。

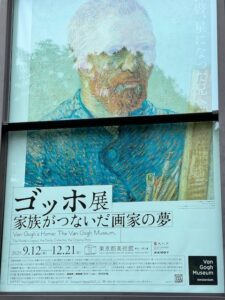

またそこから歩いて5分ほどで東京都美術館があり「ゴッホ展」を鑑賞しました。ゴッホの生い立ちに関わる展示もありゴッホの自画像が多く展示されていました。