第18回 菜香亭セミナー:子どもの健康・成長・発達についてのフリートーキングセッション

2025/02/09

2025/02/09

2025/02/07

2025/02/03

2/2ホテルかめ福で第25回山口・吉南地区地域ケア連絡会議・山口市介護サービス提供事業者連絡協議会の合同研修会が開催されました。私も医師会長として挨拶して参加しました。貴重講演として信友直子監督の「ぼけますから、よろしくお願いします。」の映画上映と講演を拝聴しました。信友直子監督の母親がアルツハイマー型認知症になられ、娘の視点から認知症の患者を抱えた家族の内面を描いたドキュメンタリーです。徐々に認知症が進んでいく母親の姿は心に迫るものがありました。お母様は亡くなられたそうですがお父様はご存命とのことでした。認知症になることを隠す父親と人と関わらなくなることで孤立して歯痒さから当たり散らす母親の姿が印象的でした。夫婦で口論になり2年間一人で介護してきた温厚な父親が口論で「死ね」という言葉がいたたまれなくなりましたが老々介護の現状を目の当たりにしました。映画上映の後に信友監督の講演で認知症患者自身が症状を最初に気づいて悩んでいるので介護サービスを介入することで家族の余裕が出てくることも印象的でした。

次いで仁保病院脳神経内科大堀先生の「認知症の基礎知識(今さら聞けない認知症の話)」を拝聴しました。認知症は認知機能が持続的に低下して日常生活や社会生活に支障を来たす状態で長生きすれば誰でも認知症になる可能性が高いとのことでした。認知機能障害から生活障害が進み、BADL(基本的日常生活動作:入浴、着替え、排泄など)、IADL(手段的日常生活動作:家庭内では電話、食事準備、家庭外では買い物、金銭管理など)が障害されます。認知機能低下を認めるも生活に支障をきたしていない軽度認知障害(MCI mild cognitive impairment)も教えて頂きました。

治療のターゲットは何を治したいのか?誰のための治療か?病気のステージなどの3つの視点が重要とのことでした。認知症治療のターゲットは対症療法で中核症状、周辺症状があり、BPSD(認知症の行動・心理症状)といい非薬物療法から薬物治療の順で試みます。2025年に団塊の世代が75才になり後期高齢者が2179万人に増加する超高齢者社会が到来するとのことでした。次いでグループディスカッションがあり活発な議論がありました。

年末年始にネットフリックスでイカゲーム2を観ました。前作が世界的に話題になったので観ましたがやはり話題になるドラマは面白いです!今回は完結型ではなくイカゲーム3に続く、という展開ですが初めての方はイカゲーム1を観ルコとをお勧めします。

2025/01/14

インフルエンザ感染が年末から流行した影響は、山口市休日内科当番や夜間診療所に大きな影響があり、今年の年末から山口市内科当番は2医院体制になりましたが、予想をはるかに超えた発熱患者さんの来院があり、終了が21時になった医院もあります。山口市休日夜間診療所でも19時の開始前から発熱患者さんが車で待機され、電話もひっきりなしにかかってきて対応に追われました。私も医師会長として応援で12/30から毎日夜間診療所で電話応対を行いましたが開始から1時間が電話での問い合わせが多く、市外から受診希望の患者さんもおられました。1/4も発熱患者さんが多く、市の健康増進課と協議して先週末は市の保健センターを開放しましたが発熱患者さんの混雑はなかったです。しかしながら今後の流行期の対策はしっかりできましたので今後の流行期には活用できると思います。

2024/12/23

12/22維新ホールで小児股関節エコーセミナーに参加しました。通常2日間のコースを5時間で行うコースですが今回は1日コースでした。

山口大学整形外科黒川先生の山口県の動向について講義されました。山口県は一年で約7000人出生がありR3で山口市は年間1225人で1ヶ月検診は1200人が受けるとのことでした。3-4ヶ月、7ヶ月検診もほぼ全員受けられ1,3ヶ月検診で先天性股関節脱臼のチェックがあり疑いがあると整形外科を受診されます。山口大学整形外科小児外来では3年間で14例ありうち脱臼が2例とのことでした。星野先生の股関節エコーの要点を解説されました。赤ちゃんを側臥位として大転子直上にリニアプローブを置き冠状断走査を行う方法で15の解剖学的同定をマスターし腸骨下端、腸骨外縁、関節唇の3つを同時に描出する、3本の線からなる2つの角度を加味してGraf分類を行うのが要点です。エコーの基礎とアーチファクト(サイドローブ、多重反射、エコーの途絶アコースティックシャドウ)も教えて頂きました。次いで股関節の解剖の講義がありました。小児の股関節は軟骨成分が多く大転子、Y軟骨、股関節包、股関節唇、軟骨膜、ダイ大骨頭靱帯、peripheral gap(最近のエコーでは連続)を詳細に教えて頂きました。

次いで青木先生のグラフ法による超音波診断の講義がありました。日本で股関節脱臼の診断が一才以降になる率が日本で15%とのことでリスク因子(股関節開拝制限と大腿または鼠径部しわの非対称の二つのリスク因子があれば画像評価をすること、エコー当てる時のコツ、むきぐせと反対側の股関節脱臼が多いと教えて頂きました。大腿骨頭核の位置、股関節被覆率で脱臼を判断してはならない、タイプIに見えない時は脱臼を疑い専門医紹介することを勧められました。参加者全員に違うエコー画像で解剖を唱和するスパルタ方式で鍛えられました。

昼飯を食べながらグラフ法の超音波エコー台(エアーぺコラ)を開発された藤原先生のランチョンセミナーがありました。先天性股関節脱臼は現在は発育性股関節形成不全(DDH)と命名されました。DDHはコアラ抱っこの仕方を指導、普及させたことで発生率は劇的に減少しましたが最近の傾向は一才以降に診断されるケースが多く今後の課題としては早期発見の必要性があります。X線撮影は生後数ヶ月は軟骨成分が多いため診断が難しくエコー診断が重要です。先生の開発されたぺコラはビーズが入っていましたが現在は空気を入れるタイプのエアぺコラを紹介されました。(当院で購入しました)エコーによるグラフ分類についての解説を教えて頂きました。グラフ分類ではタイプI、II、IIc、Dは臼蓋中心画像、タイプIII、IVは骨頭中心画像とのことでした。IIc、Dはもやっとする境界領域といわれます。

ファントムでの訓練の後、ボランティアの赤ちゃんに直接エコー検診させて頂きました。

2024/12/18

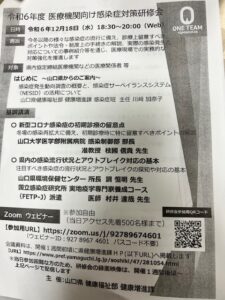

12/18ウェブで令和6年度医療機関向け感染症対策研修会を拝聴しました。山口県から感染症発症動向調査概要と感染症サーベイランスステムの活用について説明があり、山口大学感染制御部枝国准教授の「新型コロナ感染症の初期診療の留意点」、山口県環境保健センター調所長と国立感染症研究所の村井先生の「県内の感染流行状況とアウトブレイク対応の基本」について教えて頂きました。

コロナワクチン接種率が低下しており再度流行期が来ることが危惧されることも理解できました。

2024/12/15

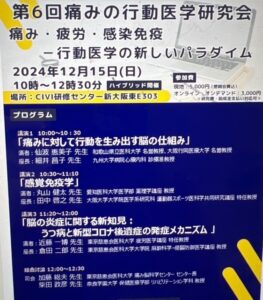

12/15ウェブで第6回痛みの行動医学研究会を拝聴しました。仙波恵美子の「痛みに対して行動を生み出す脳の仕組み」、丸山健太教授の「感覚免疫学」、近藤一博教授の「脳の炎症に関する新治験:うつ病とコロナ後遺症の発症メカニズム」の講演があり、感覚免疫学という新しい学問には非常に興味深かったです。骨粗鬆症、敗血症、痛みに対する新しい治療標的を見つける目的で遺伝子改変マウスで動物実験で解析された結果を教えて頂きました。

2024/12/09

山口県総合保健会館で山口大学の国際総合科学部小川仁志教授の「哲学で心身共に健康になる方法」を拝聴しました。

哲学とは常識を超えて考える、日頃とは物事の見方を変えることだそうです。哲学者の紹介をしながら健康に対する哲学的な見方、対処法を教えて頂きました。谷川俊太郎の詩を介して死生観を学ぶ、アラン(フランス、幸福論の著書)の言葉から健康法を学ぶ、エピクロス(古代ギリシャ、快楽主義者)、プロクター(アメリカ、無知学)、フランクル(オーストリア、ドイツ強制収容所体験者)、プライス(アメリカ、社会心理学者)、トム•ルッツ(アメリカ思想家)、シオラン(ルーマニア哲学者)、キケロ(古代ローマ哲学者)、ジャンケレヴィッチ、フランス哲学者)、マッカスキル(イギリス哲学者、長期主義)、やなせたかし(漫画家あんぱんまん)の言葉や考え方を提示しながら健康になる方法を提示して頂きました。