でいつのまにか骨折セミナー参加

2016/11/17

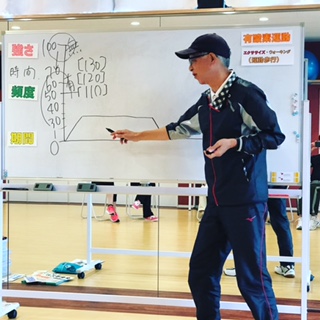

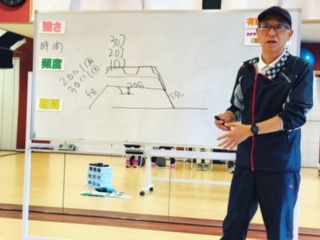

11/16新山口ターミナルホテルでいつのまにか骨折セミナーがあり、参加しました。天王寺記念クリニックの古賀先生の「スムーズな自己注射導入への方法とコツ~500症例の導入経験をもとに~」という講演を拝聴しました。私も明日下関でいつもまにか骨折セミナーの講演をするので500例という豊富な症例数に興味深いものがありました。骨粗鬆症の治療においてテリパラチドを限定的に使用されているそうです。三部構成で骨粗鬆症の重要性、フォルテオの効果と重要性、スムーズな自己注射導入への方法とコツについてお話しされました。70才の平均余命は男性15年、女性19年あること、男性9年、女性12年の健康寿命を上げることが大切であること、サルコペニアとフレイルの相違(フレイルは可逆性で精神的なことを含む)、寝たきりの20パーセントは骨折で脆弱性骨折がほとんどであること、脊椎骨折、大腿骨頸部骨折後の死亡の相対リスクは高く、生命予後も大腸癌より悪く、心筋梗塞と同程度(50パーセント)であることを教えて頂きました。ビスフォスフォネート製剤の登場から骨粗鬆症性骨折の予防、治療薬の選択肢が増えています。フォルテオの特徴として、新規椎体骨折の予防効果が85パーセントあり、既存椎体骨折が多いハイリスク患者の椎体骨折を抑制することが骨折の連鎖を止める効果が高いことがあります。外来と入院を含めた382例の成績で1年継続が外来では68パーセントだそうです。二年間継続は29パーセントで二年間に骨折例はなかったそうです。フォルテオを使用して脊椎骨折の疼痛が減少した、骨折が早く治る、足腰がしっかりした、元気になったという印象があるそうです。副作用はフィルテオは注射部皮膚発疹、嘔気などがあり、テリボンは46パーセントに副作用があり中止したそうです。ビスフォスフォネート製剤使用で顎骨壊死の症例提示もされ、全例治癒されたそうです。テリパラチドの適応として脆弱性骨折の生じた方は第一選択で使用されているそうで、動ける患者さんに使用されるそうです。フォルテオを使用することで健康寿命を伸ばすことが最終目標とのことで納得できました。最後に自己注射導入のコツについて説明されましたが、患者さんからはほぼ全例拒否されることから始まること、注射すること、針を刺すことへの不安を減らすことを認識し、Drの骨粗鬆症を治療する意欲、患者さんの現在及び将来への不安解消に心がけること、先生が作成されたクイックコムという資材を利用した患者さんへの実際の説明のビデオも放送され参考になりました。